■プラグ交換

■Fブレーキパッド交換

■Rブレーキパッド交換

■ブレーキホース交換

■ブレーキフルード交換

■フロントフォークOH

■マフラーのグラスウール交換

■クーラント交換

■調整・サービスデータ等

プラグ交換

(※今回の作業、道路がぬれていますが雨は降っておりません。作業を行なう際には屋内でおこなうか、雨天時は避けるようにしてください。)

まずシートの後方をめくり、シート固定のボルトがあることを確認します。

それを10mmのT字レンチで外し、シートをとります。

ラムエアダクトカバーのネジを2つ外し、アッパーカウルにひっかけるツメとサイドカウルにはまっている部分、タンクにひっかけるツメを外してラムエアダクトカバーを左右外します。

タンクの前方の2本のネジを外し、後方のネジを2本を緩めるとタンクを持ち上げることができるのですが、自分は前後とも完全に取り外し、タンクを直立させます。

このほうがエアクリBOXを取り外すのが簡単だったりはします。

しかし何かの拍子でタオルがずれてしまうとタンクに傷が入る可能性もありますし、タンクが倒れる危険性もあります。これはあくまでも自己流とご理解くださいね。

ちなみに、タンクを外してしまう場合はガソリンを完全に抜く必要があり厄介です。

エアクリBOXのフタを外し(ネジ10個、カプラー1つ)

エアクリーナーエレメントを外し、ファンネルを外します(ネジ6つ)

エアクリBOXが動く状態になるので、底にあるセンサーのネジをはずし、前の太いホースを外し、後ろの太いホースと細いホース(2つ)をはずして、ラムエアダクトの途中の差込口を左右抜いてエアクリBOXを外します。

プラグキャップが見えますので周りのゴミをふき取り、砂ボコリなどがなくなった状態にしてからプラグキャップを引っこ抜き(けっこう辛いです・・ハーネスやホースを掻き分けてスペースをつくりながらという感じに・・)

車載工具のプラグレンチを挿して

プラグを抜きます。

(フルパワー化したために真っ白ですねぇ・・・今までに入っていたのが8番だったので、今回から9番を入れてます。)

次に新しいプラグをいれます。

プラグレンチにプラグを差し込んで、そのまま奥まで入れ、回す感触に違和感がないか細心の注意を払いながら手で回るところまで手でまわし、最後の閉めだけをレンチでするようにしてください。

ネジをなめてしまっては大変なことになりますから。

次はプラグキャップをはめます。カチッと入った感触があればOKです

これを繰り返して4つとも交換してください。

あとはさっきとの反対の作業を行い、バイクを元通りにして終了です。

ラムエアダクトはしっかりと入っているか確認するようにしたほうがいいです。

Fブレーキパッド交換&キャリパー洗浄

※キャリパーは片方ずつ外し、片方ずつパッド交換するようにしてください。

最初にあらかじめパッドピンを緩めます。

固く締まっているのでキャリパーをフォークから外してからでは外れないことがあるからです。

前後2ヶ所ともに緩めたら次へ行きます。

つぎにフランジボルトを外します。堅いのでBOXレンチかメガネレンチで外してください。スパナ厳禁

キャリパーが外れましたらパッドピン2本抜き取ってやるとパッドスプリング(金のプレート)とパッドがポロッと取れます。

キャリパー内部は汚れが酷いので洗います。

中性洗剤を水で薄めて歯ブラシでゴシゴシと洗う程度でOK

内部が綺麗になりましたら、ブレーキレバーを握ってピストンを出してやります。(抜けないように注意!!)

ある程度ピストンが出てきたら(3分の2も露出したら十分)ブレーキ・パーツクリーナーで汚れを落としたあと(なくてもいいです。あると楽)、歯ブラシかウェスでピストンを綺麗にしてやります。(ピストンに傷はつけないように)

これも台所用中性洗剤でいいです。

綺麗になりました。ここでピストンに薄くシリコングリスを塗ってください。

シリコングリスでなければシールを痛めますのでシリコングリスが無ければ購入してください。

新品のブレーキパッドを用意。ディスクローター進入側の角をヤスリで面取りしてやります。

こんなもんでOKでしょう。鳴き防止に裏に薄くシリコングリスを塗ります

。

ここから組み付けです。ばらしてきた順番とは逆に進行していけばOKです。

パッドピンを軽くグリスアップします。(パッドピンに平な部分が出来ていたら交換をお勧めします。)

出しているピストンを押して戻します。ピストンに傷がつくのでマイナスドライバーなどは厳禁です。(専用工具もありますが指で可能です)

次にパッドをキャリパー内に入れ(向きに注意。面取り側がローターの入ってくる方向になっているか確認)、パッドスプリングを上に乗せたらをパッドピンを挿してパッドスプリング、パッドを固定

パッドスプリングには向きがありますのでUPが上にくるようにしてください。

キャリパーを手でローターが押す方向に押しながら(この画像でしたら向って右上)ボルトを締めこみフォークに固定します。

もう一度パッドピンを増し締めします。

プラスチックハンマーでキャリパーをコンコンと叩いてガタがないかを調べてて、無ければブレーキを数回握りこんでやってピストンだしてやります。

これを忘れるとブレーキが効かずに危険ですのでお忘れなく。

あとはブレーキの慣らしとして100キロほどを目安に走って、もう一度各ボルトチェック。緩みがあれば増し締めしてください。これで完了です。

Rブレーキパッド交換&キャリパー洗浄

ノーマルマフラーの場合キャリパーとマフラーの間に隙間がないのでマフラーを外して作業するほうが楽な気もしますが、マフラーは外さない方向で作業を進めていきます。

まずマイナスドライバーでパッドピンのカバー(ピンプラグ)を外し、6角レンチでパッドピンを緩めます。

次に、ブラケットにキャラパーを固定しているフランジボルトとピンボルトを外ししキャリパーを外します。

先ほど緩めていたパッドピン(スライドピン)を外します。

右の写真のように外したパッドピンはひどく汚れていますので、食器洗い用の洗剤でいいので綺麗に洗い、磨り減って平になった部分に耐水ペーパーをかけて磨きます。(1000番を使用しました。)

※磨耗が酷い場合は新品に。高い部品ではありませんので。

これぐらいに綺麗にしたところで次の作業へと入ったのですがカメラの電池が切れるハプニングが・・・写真なしで進みます・・。

キャリパーがひどく汚れているので、ブレーキ&パーツクリーナーで大まかに洗いながし、ブレーキペダルを踏んでピストンを出します

(くれぐれも外れないように注意してくださいね。外れたらブレーキフルードが全部流れてしまいますので・・・)

ピストンの汚れも台所用洗剤とスポンジで綺麗に洗います。

洗い終えたらピストン全面にシリコングリスでグリスアップを行ないます。

グリスアップを終えたらピストンを専用工具を使って押し戻すのですが、私は持っていないので捨ててしまう古いパッドを挟んでマイナスドライバーを使いてこの原理で押し戻しました。パッド交換ではない場合、少々痛いですが指で押し戻してます(^^;

(電池が切れる前に撮っておいてよかった・・) (電池が切れる前に撮っておいてよかった・・)

次にに新品のブレーキパッドの角にヤスリがけをして丸くしておきます。(パッドピンの穴のある側の面だけでいいです。)これはパッドのめくれ防止とブレーキ鳴りの防止です。写真じゃどう削ったわかりにくいですね・・すみませんm(_ _)m

古いパッドからパッドプレートを外し新しいパッドへ装着します。

次にパッドピンに軽くグリスアップを行い(ネジ部分以外)パッドの穴を通してキャリパーに装着します。堅くしめたらカバーの部分も装着してください。

フランジボルトとピンボルトにもグリスアップを行い(ネジ部分以外)ピンボルト(前のほうのボルト)から装着し、パッドがブラケットの固定部分にきっちりとはまっているかを確認してからフランジボルトを装着して本締めをしてください。

作業はこれで終了なのですが、ピストンを押し戻しているため、このまま走行するとリアブレーキが効きません。ブレーキペダルを数回踏み込んでもとのタッチに戻ったかを確認するようにしてください。(絶対に)

あとはブレーキの慣らし(100キロほど走行するか、ブレーキを引きずりながら走る)をしてから増し締めを行なって終了です。

ブレーキホースの交換

エア抜きの方法としてアップするはずだったんですけど、ホースを入れ替えてエア抜きをする頃には外が暗くなってしまい撮影が無理になったのでホース交換の作業行程を…(汗)

まずはマスターシリンダーと一体になっているブリザータンクのキャップとダイヤフラム(ゴム)を外します。

中にブレーキフルードが入ってますのでウェスがティッシュで吸い取ります。

ブレーキフルードは毒性も強く、塗装面にもよくないのでタンクの周りには垂れても平気なようタオルを巻いておくといいです。

次にホース内のオイルを抜きます。

ブレーキレバーを何度もストロークさせてやればある程度は排出されますが、完全に抜ききるのは無理なのである程度で切り上げてもらえばOKです。どのみちバンジョーを外す際に垂れてきますので。

ドレンキャップを外しホースを取り付けドレンボルトを緩めます。

ブレーキレバーを握るとオイルがでてきます。

この作業をオイルが抜けるまで繰り返します。(左右片方ずつ)

次はバンジョーを外します。

垂れてもいいようにウェスを巻いておくのは先ほどと同じです。

次に各ステーを外していきます。ステムに1ヶ所、フェンダーに左右1ヶ所ずつあります。

右側は分岐部分をボルト止めしてあるのでステーはないのですが、フェンダー左側のステーは再利用しますので画像のように広げて取り外します。

ステーのショックラバーは利用するので取り外します。

結構堅かったです。お湯で柔らかくすると楽でしょうね。

外したホースです。CBRは1−2の取り回しなのですが

アールズのメッシュホースは2−2ですねぇ…

とりあえずノーマルのステーも利用したいので画像のようにステーを配置してみましたがステムに固定する部分は角度が90度違うのでノーマルステーは利用せずにタイラップで固定する方法がお勧めかもしれません。

フェンダー右は固定しなくても平気でしょう。

ただ、フェンダー固定用のボルトが長く、既存のものが利用できないのでホームセンターなどで短めのボルト購入してください。

自分は適当なカラーがあったのでそれを挟んでタイラップ止めしてます。

まだ締める前です。

左右キャリパーにバンジョーを固定します。

締め付けトルクは1,8〜2,0kg。強すぎるとアルミのワッシャーが変形しますし、弱すぎるとフルードが漏れてきます。

異常がないかエア抜き終了後に確認するようにしてください。

バンジョーが固定できればバンジョーの根元部分を閉めて固定します。

キャリパー側はこれで完了。

マスター側のバンジョーの向きはこういう感じ

これなら狭いスペースにも2つのバンジョーが楽々入ります。

この後はエア抜きです。

ブレーキのエア抜き

ホース交換から続きで読んでくださっている方には少し重複している部分はありますがご了承ください。

マスターシリンダーと一体になっているブリザータンクのキャップとダイヤフラム(ゴム)を外します。

中にブレーキフルードが入ってますのでウェスがティッシュで吸い取ります。

ブレーキフルードは毒性も強く、塗装面にもよくないのでタンクの周りには垂れても平気なようタオルを巻いておくといいです。

次にホース内のオイルを抜きます。

ドレンキャップを外しホースを取り付けドレンボルトを緩めます。

ブレーキレバーを握るとオイルがでてきます。

この作業をオイルが抜けるまで繰り返します。(左右片方ずつ)

ではここから続き。

キャリパーのドレンボルトにメガネレンチとホースをセット。(片方ずつ)ボレンボルトは閉めておいてください。

(↓はホース交換のためフルードが空の状態からのメンテ)

フルードをマスター側から入れます。

(CBR600FはDOT4というブレーキフルードです。メーカーは正直どこでもいいのですがDOT4だけは間違わないようにしてください。)

タンクにある程度いれたらブレーキレバーをゆっくりと何度か握ります。

レバーを握っていくとフルードがホース内へ送られていきますので、タンク内のフルードが少なくなってきたら継ぎ足していきます。

このとき注意してほしいことは

・ハンドルは左に切っておく。

・ホース内に余分なエアが入らないようブリザータンク内のフルードは空になるまえに継ぎ足す。

・フルードを入れすぎてレバーのストロークでこぼれてしまわない程度にとどめておく。

・レバーがスカスカになっているので雑なストロークにならないようにすることです。

何度かブレーキレバーをストロークさせていくと、それ以上フルードがホース内に入っていかなくなり、スカスカだったブレーキレバーに抵抗がでてきます。

その状態でマスターシリンダーから気泡がでなくなるまでストロークを繰り返し、泡がでなくなったら次の段階へ移ります。

まだブリザータンクのキャップは閉めないでくださいね。

↓(エア抜きだけの方はここから)

次にレバーを握ったまま固定して、ドレンボルトを緩めると空気がぶくぶく〜と出てきてそのあとフルードが流れだしてきます。

流れがとまりそうになったところでドレンボルトを締めます。

そしてまたブレーキレバーを何度か握って、握ったまま固定し、ドレンボルトを緩めます。

タンク内のフルードが無くならないよう気をつけながら、これを何度もくりかえしてくるうちにレバーに重みもでてきて、空気の出てくる量も少なくなってきます。

(空のホースに新しいフルードを入れるのではない場合は3〜4回も繰り返せばエアは抜けます)

空気がでなくなれば完了。

次はもう片側のキャリパーも同じことをするのですが、空気もすぐに出てこなくなりますし2〜3回ほどで終わるでしょう。

左右終わりましたら完成です。

フロントフォークオーバーホール(製作途中)

バイク購入から約8年、ただ一度交換しているので約5年間使いっぱなしとなっていたフロンとフォークだったのですが、寄る年波には勝てず右フロントフォークからオイル漏れが発生。フロントフォークOHを余儀なくされました。

せっかくOHするならと、写真点数が少ないかもしれませんが少しでも参考になればと、OH手順を掲載させてもらいます。

OHに必要なパーツ

・スライドメタル

・オイルシール

・ダストシール

・ドレンワッシャー

なくて困りそうな工具

・リアメンテナンススタンド

・フロントメンテナンススタンド

・24mmメガネレンチorソケットレンチ

・スライドハンマー

・1cm幅くらいの定規orメジャー

必要なケミカル

・パーツクリーナー

・ブレーキクリーナー

・フォークオイル #10

・ネジ止め剤

1・アッパーカウルを外す

アッパーカウルを外す画像を省略して申し訳ないですが・・・

まずミラーを外すします。ボルト2本で左右ともです。

つぎにラムエアダクトカバー前部のボルトを外します。左右で合計2本です。

つぎはアッパーカウルの取り外しですが、ラムエアダクト裏側にあるトリムクリップという樹脂のボルトのようなものを2本外し、ウィンカー後部にあるロアカウルとの接続の3本のボルトを外します。左右ともで計6本ですね。

これでアッパーカウルがフリーになるので左ラムエアダクト付近にあるカプラーを外しアッパーカウルを取り外しができるようになります。

2・トップキャップを緩める

アッパーカウルが取り外せましたらトップキャップを緩めます。

ここでは緩めるだけにとどめておきます。

ステムからフォークを外してしまうとトップキャップを緩めにくくなるので、力のかけやすい状況のときに緩めておくということです。

3・アクスルナット、アクスルストッパーボルトを緩める

同様にアクスルナットとシャフトを固定しているボルト左右合計4本を緩めます。

アクスルナット(ボルト)は24mmという大きなレンチが必要になります。

わかりやすく大げさにアスクルシャフトを引き出していますが、ボルトをすべて緩めるとアクスルシャフトを引き出すことが可能になります。

しかしここでは緩めるだけにとどめておきます。。

リフトアップする前に緩めておくことで大きなトルクをかけてもバイクが転倒しないよう、現時点で緩めておくのです。

4・キャリパーを外す

同様にキャリパーも外しておきます。

こちらは完全に外してしまって問題ありません。

ただし、そのままぶら下げておいてはホースを痛めてしまうので、針金などを使いハンドルなどからぶら下げておくようにしてください。

これでようやくフロントを浮かす準備が整いました。

5・バイクを浮かす

リアはメンテスタンドで浮かせ地面と垂直にバイクを立たせた状態でバイクの前輪を浮かせます。

本来はフロントスタンドを用いるのですが、自分は持っていないので油圧ジャッキでリフトアップしてます。

油圧ジャッキで持ち上げ、エンジンにウマをかませていますが、リフト行程が不安定なのと、一点に力がかかってしまうので本来は真似してほしくない方法なんですよね。

できればフロントスタンドを用意してください。それですとロアカウルも外さなくてよいので作業がすごく楽になりますので。

6・フロントフェンダーを外す

ホイールを外すために先にフロントフェンダーを外します。

ボルトは計4本。

7・ホイールを外す

次にホイールを外すのですが、キャリパーのぶら下がっている状態に注意してくださいね。ホイールに当たるとホイールに傷がついてしまいますので。

あらかじめ緩めていたボルト5本を完全に取り外し、アクスルシャフトを引っこ抜くだけです。スムーズに抜けなければ少しホイールを持ち上げるような力をかけてあげるといいです。

ここからやっとフォークの取り外しにかかります。

8・ハンドルの付け根とトップブリッジのボルトを緩める

まずハンドルを固定するボルトとフォークをトップブリッジに固定しているボルトを手でくるくる回るくらいに緩めます。

左右で合計4本になります。

9・ハンドルを外す

ハンドル付け根にあるリングを抜いてやるとハンドルがフォークから外れます。

取れたハンドルはなるべく水平を保ちトップブリッジ付近に置いておきましょう。ハンドルが傾くとブレーキにエアが混入してしまう恐れがありますので。

10・ステムのボルトを緩める

次にステムのボルトを緩めます。

左右合計で2本です。

11・フォークを外す

左側のフォークには2本のバンドでハーネスが固定されているので、バンドを少し緩めてから取り外さなければスムーズに抜けません。

抜けました。

12・ダンパーユニットを外す

ダンパーとボトムケースを固定するボルトがボトムケース底にあります。ここはネジ止めで固定されてますので硬いです。

手でボトムケースを掴みながらボルトを緩めるというのは不可能に近いですので、バイスをお持ちの方はバイスで固定、ない場合は足で抑えながら緩めます。

小さい六角では力が入らないので六角をモンキーで挟むという荒業を使っています。あくまで自己流

ボルトを抜くとオイルが抜けてきますので、下に受け皿を用意しておいてくださいね。

13・オイルを抜く

フォークの上部にあるトップキャップを緩めていきインナーチューブと分離させます。部品が飛び散ることはありませんが圧縮されていたスプリングが勢いよく伸びますので注意してください。

インナーチューブとトップキャップが分離できたらオイルの受け皿の上にフォークを反対にして立てて暫く放置して抜きます。

14・ダストシールを外す

4〜5分放置したらダストシールを外します。

細いマイナスドライバーを根元に差込み、てこの原理で持ち上げ、それを3分の1周もすればポコっと外れます。

再利用される方は丁寧におこなう必要があるのですが、新品にしても安い部品なので新品交換前提で大雑把に外してしまっても問題はないですね。

15・オイルシールを外す

ダストシールが外れるとオイルシールへアクセスできるのですが、オイルシール上部にはリングが入っていますので、それを取り除きます。

リングは細いマイナスドライバーなどが入る隙間が空いてますので、そこにドライバーを突っ込み浮かせていきます。

こんな感じですね。

オイルシールやスライドメタルは単体で抜くということはできませんので、インナーチューブを引っこ抜き、インナーチューブごと抜いてしまいます。

インナーチューブとボトムケースを持って矢印の方向に引っぱって抜くのですが、なかなか抜けてくれませんね。たぶんあきらめかけた頃にスポンと抜けてくれます。

抜けました。

スライドメタル比較

オイル漏れを起こした右側のほうが真鍮の露出が多かったです。

16・ダンパーロッドからトップキャップを外す

写真のように下側をスパナで固定してトップキャップだけを手でくるくる回せば簡単に外せます。

17・清掃

各部パーツはパーツクリーナーで洗います。

写真ではボトムケースにフォークガードがついてますが、オイルシールを打ち込むときには邪魔になりますので取り外しておいてください。

フォークガードはボトムケースの溝にはめ込んであるだけなので細いマイナスドライバーを隙間に差し込んで外すだけなのですが、けっこう固いので苦労しました・・・

ここから先は組み付けになります。

組み付け前にスプリング長、インナーチューブの曲がり等をチェックするのですが、自分は省略・・・。

一応サービスデータは記載しておきます。

スプリング長 :280.3mm以下交換

インナーチューブ曲がり :0.2mm以上交換

18・消耗品交換、オイルシール打ち込み

インナーチューブにスライドメタル(新品)、オイルシールワッシャーの順番で通し、オイルシール(新品)を入れます。

オイルシールは刻印の入っているほうが上側になりますので、そこだけ注意してください。

シールをインナーチューブに通すときは、オイルシールの内側にシリコングリスを軽く塗布し、インナーチューブにビニールをかぶせて通します。

挿入時にオイルシールを痛めないためですね。

ビニールはラップなどを使うと言われてますが、わざわざ用意しなくても部品の入ってた袋ですんなり入りますよ。

セット完了の画像

画像の下から順番にスライドメタル、オイルシールワッシャー、オイルシールとなっております。

オイルシールを打ち込むためにボトムケースにインナーチューブを差し込みます。

そしてスライドハンマーを使い、ガンガンと打ち込みます。真下に力がかかるようフォークは垂直に立てておいてくださいね。

打ち込む工具にスライドハンマーの代用として塩ビパイプを用いる方は多くいらっしゃいますが、スライドハンマーは大型から原付まで使えて便利なので、自分は購入されることをお勧めしますよ。

重さがあって打ち込むのが楽なのと、倒立フォークのモデルにも使えるのと、内側がテフロン加工されているのでインナーチューブを痛めにくいなど専用工具のメリットは多いです。

たしかストレート(工具専門店)で3000円くらいで買ってきたかな・・・?

オイルシールをスプリングがはめる溝が完全に見えるようになるところまで打ち込んだからスプリングをはめます。

オイルシールが完全に奥まで入っているかどうかはハンマーで打っている感触だけでよくわかります。

19・フォーク組み立て

写真はないですが、スプリングをが収まったらダストシールをはめます。

とくにドライバーなどで押さえずとも、手でグイグイいれてやるだけで入りますよ。

ここは新品にする必要はない部品ではありますが、高い部品でもないので新品にしたほうがいいです。

フォークの中にダンパーユニットをセットし、ボトムケースの底からボルトで固定します。

締めつけトルクは3.5kg・mです。

ことのときボルトにはネジ止めを塗布、ワッシャーはなるべく新品に交換してくださいね。

計量カップにフォークオイルを注ぎます。正確性を求める方はメスシリンダーを使いましょう。自分はあとで油面をあわせるのでそこまで正確性も求めていなかったり・・・。

オイル量は426cc。

それをゆっくりフォークに注いでいきます。

全て入りましたらダンパーロッドを上下に何度かストロークさせます。

ロッドの上部からオイルが流れ出てくるようになってから数回ストロークさせ、ロッドを一番縮んでいる状態にして5分ほど放置してしてください。

この後、油面を計るため、インナーチューブやダンパーロッドに付着してるオイルをボトムケース戻してやるためですね。

油面116mmです。(インナーチューブの先端から油面までの距離)

幅1cm未満くらいの細いスケールがないとロッドが邪魔で中に入らないので細いスケールをあらかじめ用意しておいてくださいね。

計測はボトムケースにインナーチューブとダンパーロッドを一番沈めた状態で測ります。

油面調整ができたらスプリング(巻き数が多いほうが下)、スプリングシート(大きなワッシャー)、カラー(筒状のもの)と装着し、最後にジョイントプレート(切れ込みのある皿型のワッシャー)をダンパーロッドに差込み、トップキャップを締め込みます。

トップキャップは外したときと同じようにダンパーロッドにあるナットにスパナを掛けながら締められるところまで締めていきます。

最後まで締めると必然的にイニシャルが全抜き状態になるので組付後イニシャルをもとの位置に戻すことを忘れないようにしなければなりません。

トップキャップがダンパーロッドに固定できたらインナーチューブとトップキャップを固定。ここは仮組みでOKです。

これでフォークは完成。あとは元通りに組み付けていくだけです。

21・車体への取り付け

ステム、トップブリッジにフォークを差し込みます(左右)

指定の突き出し量は33mmです。(左右)

突き出し量が変わらないようフォークを手で押さえながら、ステム、トップブリッジに固定します。(左右)

そしてハンドルを装着するのですが、念のためにもう一度突き出し量があっているかを確認してからハンドルを装着してください。

ハンドルを固定したあと、クリップの装着もお忘れなく。

あと左フォークのタイラップでのハーネス固定もお忘れなくです。

これでフォークに関する作業は終了です。

フロントフォークにフロントフェンダーを装着します。(ネジ4ヶ所)

アクスルシャフトにまんべんなくグリスアップし、サイドカラーを落とさないようホイールを持ち上げ、フォークとホイールにアクスルシャフトを通します。

次のアクスルボルトは現時点では仮止めにとどめて、左右ブレーキキャリパーをボトムケースに装着。同じく仮止めです。

22・ジャッキorスタンドを外しフロントタイヤを接地させる

ここまで仮止めにとどめておいたアクスルナット、キャリパーフランジボルト(4本)、フォークトップキャップ(2個)はジャッキアップ状態で本締めすると失敗してバランスを崩し、バイクを倒す可能性があったためここで本締めをします。忘れずに必ず行なっておくださいね。

仮止めしておいたアクスルシャフト、ボトムケースのボルトを本締めします。

次にボトムケース底のダンパーユニット固定ボルトを本締め。

そしてキャリパーのフランジボルトも本締め。

ホースの固定

トップキャップ装着

固8定後イニシャル

完成です。

組み付け直後はシールやメタルが新品になっているため、いわゆる慣らしの状態になるので少し硬さが残ります。

そのままでも勝手に馴染んではきますが、気になる方はイニシャルや減衰を少し緩めておくといいと思います。

100キロくらい走ったあとは念のため各部取り付けに緩みがないかをチェックしてしてください。

自分みたいなへなちょこライダーにも減衰力の違いが大きく変わったことが実感でき、フロントの接地感がわかりやすくなりました。

徐々に劣化していくので体感的には分かりづらいものですが、世間で言われる通りオイルだけでも定期的には変えたほうがいいですね。

作業工程が多いのと、力のいる作業が多いのとで思いのほか時間がかかります。

暑い時期だったので休み休みのんびりやっていたとは思いますが、昼から始めて夕方まで作業してました。

今回かかった費用は5000〜6000円ほどです。

シール類、メタル、フォークオイル代の合計ですが、工具の所有具合でかかる費用は大きくかわってきますし、車種によっても違います。

例えばセンタースタンドがあってフレームがエンジン下まで(ダウンチューブのある)通ってるビッグネイキッドなどではバイク用の受けがあるパンタジャッキだけでフロントを持ち上げた状態を保持できますし、車体の軽いオフロードバイクに至っては人力でフロントを持ち上げ、車体の底をビールケースに乗せるだけ作業することが可能です。

一方でエンジンの左右に太いアルミのフレームを通しているだけアルミツインチューブ形式が主体となるSSモデルでは軽量化のためセンタースタンドもありませんしメンテスタンドを前後用意する必要があります。

これらを買い揃えるとなると前後で安く見積もっても2.5〜3万円くらいでしょうか。

それでもバイク屋に依頼

ネットの普及で作業工程が誰でもわかりやすく

それが原因で調子が悪くなったり、最悪部品を壊してしまったりするような事態もおこもります

経験のあるプロのその辺は

考慮する必要はあると思うんですよね。

グラスウール交換

なおノーマルのサイレンサーでは外部にも内部にも溶接が施されているため、グラスウールの交換は実質的に不可能というか、交換前提の作りにはなっていないため、この作業は社外のマフラーに交換されていることが条件の作業になります。

ちなみに内部がストレート構造(中を覗き込めば向こう側が見える)の社外マフラーの場合であればメーカーが変わっても作業的に大きな違いはないです。

OHに必要なパーツ

・社外マフラーのサイレンサー(これじゃないとできませんよね)

・グラスウール

・リベット(レオビンチは直径48mm これがほぼ主流)

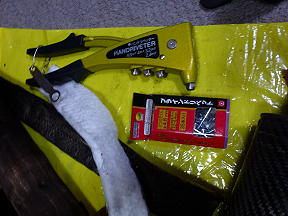

なくて困りそうな工具

・ハンドリベッター

・ドリル

必要なケミカル

・とくになし。(念のためになら液体ガスケット)

1・サイレンサーを外す

2・リベットの頭を飛ばす

リベットはドリルを使い皿の部分を飛ばします。

よく中心の穴をドリルで貫通させて外すと勘違いされますが、穴より1まわり太いドリルを使い、外枠を削って皿を飛ばすといったイメージになるんです。

こんな感じに掘っていきます。ここまでくればもうちょい。

ある程度掘っていくと自然と頭が飛んでいきます。

3・リベットを外す

ドライバーのような先端の尖ったものでお皿の取れたリベットを内部に押し出していきます。自分はドライバー+プラスチックハンマーを使ってます。

取れました。これをぐるり一周分します。(レオビンチは6ヶ所)

これでマフラーエンド側のリベットを全部外しましたが、ウールの巻かれたメッシュパイプを外すには逆側のエキパイ側のリベットを外さなきゃいけなかったんですね・・・。

だははは・・・

「はい、こちらがリベットの外し終えたサイレンサーになります」

3分間クッキングのようにあらかじめ用意されたら嬉しかったかも。

通常の倍の作業を終えたサイレンサーです。

4・グラスウールを巻く

用意したものデイトナ消音グラスウール スタンダードタイプLサイズ 1,785円

商品説明

グラスウール繊維に飛散防止布をコートしたスタンダード版です。クロス面が排気ガス通路になるように使用してください。グラスウールは緩く巻くとより消音しますが飛散しやすく、きつく巻くと消音しにくくなりますが飛散しにくくなります。バランスよく巻いてください。固定用軟質ステンレスワイヤー付属■耐熱温度:700℃

これをサイレンサーの長さに合わせてカットしてワイヤーで巻きます。

ちなみにメッシュ地のほうが筒側になります。

どれくらいがきつくて、どれくらいが緩いのかよくがわかんないですが、緩めを意識して巻いてみました。目的はとにかく音を静かにしたい訳ですし。

で、、、

全然足りません。このサイレンサーいっぱいまでパンパンにしようと思ったらどれだけの量が必要なんだか・・・

というわけで外側の劣化がひどくないであろう部分を適当にカットして再利用します。

こんなものかな〜〜

でもちょっと隙間ができてました。

5・リベットを打つ

用意するものリベットとハンドリベッター

リベットの太いほうをサイレンサーに差し、釘のように尖ったほうにりベッターを入れます。

セット完了。

ベッターを差し込んで、ハンドルをグッっと握る訳です。

リベットの筒がアルミで出来ていて、ステンの芯が柔らかいアルミを押しつぶす感で中で膨らんでいき、ある程度潰れたところでステンの芯が引きちぎられるといった仕組みになってます。

合計12箇所、リベットを全部打ち終えました。

リベットが太いくせに安物のハンドリベッターのため手のひらに痛みが出るわ、握力はなくなってくるわ、見てるよりも大変ですよ(汗)

ただ普段の整備で出番の少ないハンドリベッターにお金をかけるか、頻繁にやらない作業だと我慢するかでしたら、我慢するのが正解ですよね。やっぱし(汗)

辛くなればいっきにやらなければいいだけですし。

6・サイレンサーを車体に装着する。

エキパイにサイレンサーを差し込んでマフラーステーをボルト止めし、スプリングを装着して完了です。

エキパイとサイレンサーのクリアランスが怪しい(差し込んでグラグラする)場合はエキパイに液体ガスケットを塗布しておくといいかもしれません。

で・・・結果は

ブン回したときの音量がこれまでの4分の3くらいになりました。

ただアイドリング付近で静かになった感じはありません(汗)

だいたい5000回転くらいまではこれまでと変わらずといった感じですね。

グラスウールは高音を吸収するので当然の結果かもしれませんが、ぶっちゃけガンガンに回しているときなんて大爆音でもいいとは思っているのでちょっとガッカリです。

音量を気にするときは暖気をするときか、他車の後ろをトロトロ走っているときなので5000回転未満で効果が現れて欲しかったんですけどね。

だってバイクの排気音が聞こえたら無理にペースあげる一般ドライバーの運転でしたらアホ顔で鼻ほじりながらでも追いついてしまいますもの。。。

|

(電池が切れる前に撮っておいてよかった・・)

(電池が切れる前に撮っておいてよかった・・)