・SマチックEvo

フォルツァのもっとも大きな特徴である、擬似ミッションによる変速が可能なSマチックEvo

従来のスクーターと同様の無段変速 【Dモード】・【Sモード】

擬似ミッションによる有段自動変速 【Aモード】・【S7モード】

擬似ミッションによる有段マニュアル変速 【MTモード】

フォルツァにはこの5つの走行モードがあります。

先代モデルのSマチック(MF08後期)からの7段変速・キックダウン機能に加え、Evoには上り勾配やタンデム等の高負荷時にアクセルが一定のままでも適切な駆動力をかけられる自動のキックダウン機能が追加されています。

そしてMF10後期型からはワインディングで威力を発揮する【S7モード】を追加。

これにより250ccスクーターらしからぬ走りが可能となりました。

もし次モデルでもHONDA Sマチックが継続されるのであれば、エンジンを切る前に入っていたモードから始動できるようにして欲しいですね。

毎回Dモードからの始動ですが、Dモードは巡行にしか使わない燃費モードなのでめったに使わないんですよ。

【Dモード】

60キロくらいまでは4800回転くらいをキープ。そこから速度が上がるにつれ変速回転数はジワジワ上がっていき、100キロで6500回転。

走行モードの中では一番回転の低いモードです。(MTを除く)

燃費には優れますが、トルクバンドを外して変速していくのでアクセルワークに対しての反応が非常にダルく、発進や極低速域でのコントロール性、最加速性能は悪いです。

燃費モードと考え、巡行時に使用することをお勧めします。

ただしフォルツァのレブリミッターは9100回転で作動するので、レブに当てたとき一番速度が出ている最高速モードという隠れた一面もあります。

130キロを超えてから速度を伸ばしたい場合はDモードがお勧め。

【Sモード】

60キロくらいまでは5500回転くらいで変速していき、そこから速度が上がるにつれ変速回転数がジワジワと上がっていき、100キロで7000回転。

Dモードに比べてアクセルレスポンスにダイレクト感が生まれます。

試乗会などではまずSモードから乗ること薦められますし、Dモードがあまりにもダルダルですので、これが標準的な250ccの変速特性だと考えてもいいかと思います。

Dモードに比べて低速でのトラクションもかけやすいので、発進、すり抜けが多い街乗りでは使いやすいモード。

【Aモード】

アクセル開度や加減速具合などを読み取り、自動でシフトアップ・ダウンをおこなうモード。

巡行時の変速はDモード並みに穏やかですが、ワイドオープンさせるとピークトルクから少し上7500〜8200回転でシフトさせていくのでゼロヨン最速のモードにもなります。

700回転の差は明確には把握できていませんが、上り勾配で1〜3速である場合は7500回転

下り勾配で4速以上の場合は8200回転になることが多いです。

傾向としては 【上り勾配、低いギア = 早目にシフ】、【下り勾配、高いギア=ひっぱり気味】という感じです。イメージ的に逆のほうが速そうなんですけどね。

スタートダッシュは高回転発進、高回転変速のS7モードよりも少し速いわけですが、シフトダウンはブレーキを強めにかけても4000回転くらいでおこなうため、エンジンブレーキやコーナーでの適正なトラクションは得くく、カーブの多い峠ではS7モードにだいぶ劣ります。

印象としては街乗りでの最強モードですね。

ワインディングではブレーキ中にアクセルを煽ってキックダウンさせ、高回転を維持させるという技が有効ですが、S7モードのある後期型では素直にS7モードがお勧めです。

【S7モード】

巡行時でSモードくらいの変速、ワイドオープンでピークパワーより上の8000〜9000回転付近で変速していく、フォルツァの本気モード。(回転数の差は上記と同じ)

※追記:上り勾配で早めにシフトアップされる理由(推測)

(MTモードでひっぱってみると勾配にもよりますが、そもそもエンジンにパワーがないため8000回転より上がなかなか伸びず、うまく速度が乗らないということがわかりました。

8500〜ではパワー感も乏しいためか、負荷が高いときはあまりひっぱらずに変速してやるというちょっと賢いプログラムだったみたいです。)

強めにブレーキをかけるとシフトダウンを繰り返し、エンジン回転数を常に高めにキープしてくれるので峠では250ccスクーターとは思えない速さで走ることが可能。

コーナリング中も必要なトラクションをかけることができるので抜群の接地感と安定感でコーナーを駆け抜けることができます。

文字ではAモードとの違いがイメージしにくいとは思いますが、Aモードは強めのブレーキングでもシフトダウンの回転数は低く、進入・クリップまでは低回転、クリップからの立ち上がりをキックダウンにより加速させるといったイメージなのに対して、S7モードは減速時のシフトダウン回数が多く、低いギア、高いエンジン回転のまま進入、クリップまでを通過、立ち上がりも回転を上まで引っ張ってくれるか、回転不足ならキックダウンするかで回転が落ちてしまうシーンがほとんどなくミッション車のような操作感で乗ることができます。

S7モードの完成度には関心しますね。

高速道路でもS7モードを使えば追い越しはスムーズ。

100キロからの再加速もスムーズ・・・とまではいかなくとも、それほど苦にもならないくらい加速してくれます。

フォルツァの購入を検討されている方にはS7モードのためだけに後期型を選ぶことをお勧めしたいくらいですね。

表示されない方は下のリンクをクリックしてください。

※S7モード走行動画

タコメーターの動きに注目してください。

【MT】

ボタン操作で変速するモード。

スイッチボックスにあるボタンで任意にギアチェンジさせます。

回転が下がりすぎると(3000回転以下)ノッキングやエンスト防止に自動でシフトダウンすることと、停止時に自動で1速に入る以外は自らボタン操作をしなければ変速しません。

ミッション車に乗っていた(いる)人は一番期待させられるモードではあるのですが、正直フォルツァのパワーバンドは掴みづらくて、無駄に引っ張りすぎてしまうと個人的には感じています。

あと2速と3速がクロスしすぎていて、一番多様するであろうギアがうまく使い分けできなったり・・・・

言い訳ですかね・・・。でもここまでクロスさたら正直使いにくいぞ?ホンダさん・・・。

でね、シフトダウンのレスポンスが悪いと感じます。

2と3がクロスしすぎているので、低速コーナー進入ではどうしてもポンポンと連打ぎみになってしまうのですが、連打すると反応しないことが多いです。

さらに一番の問題点はシフトボタンの配置が悪すぎること。

スイッチBOX上面に配置されているため、どうしても親指がグリップから離れます。

そうなるとリアブレーキ操作しながらのシフト操作が思い通りにできないんです。グリップを握ってられませんから。

スポーツランにリアブレーキなんて使わないことも多いだろ?

って方もいますよね。昔なら世界選手権クラスでもリアブレーキを使わないレーサーは多かったですし、

今でも走行会レベルなら使わない人もいるのはわかってますが・・・

Non, Non, Non ・・・

インプレで述べたようにFサスがプアすぎて、Fブレーキを頑張るとスコーンと前が入りますし、簡単にフルボトムしてしまうんですよ。だからフォルツァはリアブレーキが結構有効でして・・・

言い訳が多いですかね・・・

まぁ・・・ガンバロ・・・自分、、、。

正直使いにくくて使用シーンは少ないのですが、雨天時のコーナーリングなどでブレーキからスロットルオンまでの間が開いてしまう、さらにパーシャルからジワジワ開けていくようなシーンでは、オートシフト上手く機能せず巡行に移ると予測してコーナリング中にギアを上げてしまったり、停車と予測してなのかS7モード50キロ以下ならスロットルONの瞬間に1速に入ってしまうことがあったりと、ライダーの意思と反する挙動がでてしまうようなときにはMTモードでギアをホールドさせながら走ってます。

あとはDモード以上の低燃費モードとしても使用可能です。

正直もっさりしすぎて辛く感じてしまいますが、ギアを上げれるだけ上げて走ればDモードよりも回転が低く走れるため、信号が少なく直線の多い郊外などではリッター35キロオーバーと、原付2種並の燃費になります。

一定速度のまま長時間巡行できる高速道路などでは相性が悪くありません。

7速で90キロ〜110キロ辺りではDモードよりも500回転ほど低い回転数で走行することが可能。

追い越しをせず走るのであればMTモードに入れてしまうのもアリなんじゃないでしょうか。

・シート

大型バックレストつきのフラット座面。

シートは前後に長く、後ろにいくほど広く、前側が絞られている形状です。

長時間のライディングでお尻が痛くなることも、停車時に太腿が圧迫されることもなく快適です。

大型バケットシートは骨盤全体をサポートしてくれますし、腰痛のある方は軽く猫背にして背中を押し付けると非常に楽なので、これはもはやシートというよりソファーに近いです。

クッションも柔らかく休憩中はベンチに座るよりも、シートに座っているほうが心地良いくらいだったりします。

このおかげで長距離ツーリングでもお尻が痛くなったことはありませんし、仮に痛くなるシーンがあったとしてもステップの足の位置を変えれば圧のかかる場所を変えることができるので、長距離ツーリングにおいてはほぼ無敵です。

この写真で座面がどのくらい広いかイメージしてもらえるかもしれません。

自分は足が短かいので停車時は足つき確保のため前側に座るのですが、バックレストとの間に大きな隙間できています。

間違えてその隙間に座ろうとしたタンデムライダーもいるくらいです。

まぁこれは笑い話なのですが、ヘタすりゃ3人乗りシートになりそうです。

バックレストの後部はタンデムライダーの内腿にフィットするようような形状にできています。

が、正直内腿を支えてもらうことより、股が開きすぎてしまう車幅のほうが気になり「快適とはいい難い」と述べるタンデムライダーは多いです。

(跨るタイプのバイクでのタンデムに慣れているためだと思われます。)

大型バックレストはまったり巡航にはありがたい装備なのですが、バケットタイプですのでアクティブに動く方にははっきり言って邪魔になります。

T-MAXのバックレストがなぜに小ぶりなのかを考えてもらうと、言うまでもないですね。

せっかくS7モードがあるのにアンバランスな・・・。

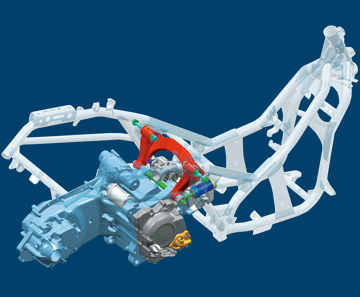

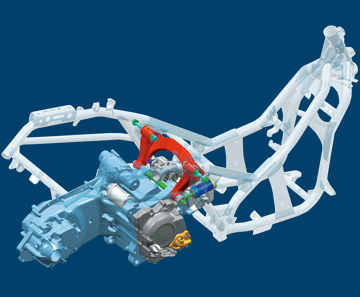

・CCリンク

エンジンのハンガー(リンク)とそれに繋がるダンパーで、エンジンの振動、路面からのギャップを吸収するための機構です。

たしかにMF10フォルツァはエンジンからの振動が非常に少なく快適です。

またスクーターは構造的にアンスクワットが出やすく、発進や低速でのアクセルオープンで車体後部が持ち上がる挙動を示すものが多いのですが、フォルツァはこれを感じません。これもCCリンクの効果であると考えています。

すり抜けの極低速時やUターンなどでの挙動にスクーターならではの違和感がないのは当たり前のようで実はありがたい話です。

・コンビブレーキ

リアブレーキをかけるとフロントブレーキもかかるというシステムです。

構造的にはフロントブレーキキャリパーが3ポットになっており、そのうちセンターの1つはリアブレーキとの連動時のみに作動するといったものになっています。

Uターンなどのごく低速時に邪魔することがないのは関心します。

またリアブレーキを引きずりながらの旋回でもフロントの切れ込みが少ないなど、前後バランス配分等、システムとしてはかなり優秀だとは思ってます。

が、切り込みが少ないとはいえ、無いわけではないので、バンク中に意図的に使うとなるとはやり邪魔だと思うことは個人的に多く、賛否の分かれるシステムなのではないでしょうか。

また、非常に滑りやすい路面状況(ダート、濡れ落ち葉、苔、スノー等)でどうしてもフロントブレーキをかけられないときには、このシステムのおかげでリアブレーキもかけ辛くなってしまいます・・・。

コンビブレーキ解除

・メーター

左からガソリンメーター、スピードメーター、マルチ液晶パネル、タコメーター、水温計

中央にあるマルチ液晶部分の表示は4つ

最上段:時計、2段目のデジタルグラフ:瞬間燃費、3段目:平均燃費、4段目:オドメーター or トリップメーターA or トリップメーターB

タコメーター内の液晶はAモード、S7モード、MTモードで表示されるギアポジションインジケーター

スピードメーターは160キロスケール

タコメーターは10,000回転スケール

スクーターには不要といわれるタコメーターは、MTモードや燃費を意識した走行時に活躍するので、必要だと感じますし、便利です。

なにより国内ビッグスクーターでタコメーターが始めて採用されたのが初代フォルツァですから、2眼ライトと同様、二眼メーターもフォルツァのアイデンティティになる部分なのだと思ってます。

スピードメーター、タコメーターともに大きく配置されているため非常に見やすいと思います。

自分個人での話しになるとSSのコンパクトなメーターに慣れているため、マルチ液晶の小さいな文字をスピードメーターだと錯覚してしまうこともしばしば・・・。

まぁそんな人、ごく少数だとは思いますけど。

平均燃費表示は普段燃費を気にしない自分にも大変ありがたい装備ですし、追い越し禁止の山間部を交通の流れで走るときなどには、瞬間燃費のバーグラフを見ながらアクセルワークを行っていますね。

平均燃費の計算はトリップメーターを元に計算されますので、トリップメーター(A)をリセットすると平均燃費計もリセットされます。

液晶表示が多いためかパッと見はシンプルに思えますが、キーをONにすると賑やかで、特に夜間では鮮やかといった印象になります。(スピードメーター下はABS車のみのABS作動ランプ

・シート下メットインスペース

スマートキー認識状態でボタンを押すことでロックが解除されます。

エンジンがかかっている状態ではボタンを押してもロックの解除はおこないません。

シート下のユーリティスペースは63リットルと同クラスで最大。

フルフェイス2個の収納が可能です。

ただし空きスペースをフルに生かしたような形状は凹凸が多く、フラットでなかったり、奥行きがありすぎて小物が奥に入ってしまうと取り出しに辛らかったりと、そういう不便はあります。

シートの開く角度も浅いので前側のくぼみ部分を使うとなると、出し入れに覗き込む体勢になってしまい、腰痛もちの方は少々使い辛いかもしれません。

買い物袋程度ならポイっと入れられますけどね。

自分の使用しているフルフェイス(アライのラパイドSR(LL)、アライのアストロTR(LL)、ショウエイのマルチテック(L))を後ろ側へ入れるとなると、ヘルメットに傷を入れないよう入る角度を探りながらそ〜っと斜めに進入させて、中でクルっとまわす感じでなければ入れることができず、後ろ側を使うのはかなり手間なため、実質後ろ側にヘルメットを入れることはほとんどありません。

ちなみに知人のワイズギアのロールバーン(L)を入れてみたときは、どこに干渉することもなくポンと入りましたのでヘルメットのサイズと形状の影響は大きいとは思いますが。

前側にヘルメットを入れるのは何も問題ありません。

ただシートの開く角度が浅く、底も奥まっているため。シート下にもぐりこむような前かがみの姿勢にはなります。

原付のメットインと比較してしまうと使い辛い印象にはなると思います。

収納イメージです。写真のヘルメットはホンダアクセスが取り扱うショウエイZ6ですね。

一番よく見えるトランク中央部の荷物がなぜ本とグローブなのかというと、ここの部分がトランクで一番浅く、なおかつシートベースの角が入り込む部分なので、これくらいの荷物が限界なのです。

長物が入るという例で収納されているゴルフバッグ。

細いものであれば楽に入ります。

太さの限界は自転車用空気入れ程度だと思っておいてください。

シートはセパレートになっており、タンデムシート部は持ち上げると取り外せます。

奥に小さなものが入ってしまっても取り出しやすいとの配慮です。

シートが通常、前半分しか開かないことはフレームが上を通っているという構造上の問題ではあるのですが、シートの上に荷物を置いてしまうとシート下のモノを出し入れできなくなってしまうという欠点を補っているので、キャンプツーリングなどでは便利に使えます。

・ヘルメットホルダー

ホンダでは定番のワイヤー式。

後期型から簡素化されたのが残念でなりません。

後期型のワイヤー式は使い勝手が悪いので、前期型のワイヤー式メットホルダーを装着しました。

参考になれば光栄です。

前期型ワイヤー装着

・フロントコンソールBOX

【左コンソールボックス】

スマートキー認識状態でボタンを押すことにより自動スライドオープンします。

ボタンを操作するにはスマートキーの携帯が必要となりますので、防犯面でも安心です。(オプションのETCなどはこちらの天井部分にセット。カードの盗難などにも安心。)

2段開閉式なのでボタン操作ではここまで。

手がぎりぎり入るくらいです。右にあるコインケースを使うには何も支障がありません。

上の状態から一度軽くボックスを押し込み、手を放すとすべてスライドするように出来ています。

走行時なんらかの拍子にボタンに触れてしまっても、中にはいっているものが飛び出さないようにとの安全面からの2段開閉です。

構造上ボックス裏側のネジを1箇所外せば、1回で全開にできるように改良することは可能ですね。

容量的にはかなり広く、500mlペットボトルを6本収納可能。

ツーリング時には地図やガイドブックなどを入れるのに便利です。

ただ中に重たいものを詰め込むと、スライドが途中でとまってしまったり、ロックだけが解除されて爪で引っ掛けて引き出さなければいけなったりとそういう問題はありますので、個人的にはボックス部とボード部を固定しているネジに共締めをして紐をたらしておくことをお勧めします。

逆に中身が空のときは勢いがありすぎてガコン!と大きな音がしますし、オプションのアラームを装着している場合はその振動でアラームが鳴り、エンジンのON/OFF操作で止めなければなりません・・・。

これに自分は悩まされているんですよね。

オーディオパッケージの場合、矢印のところに音楽プレーヤー接続ジャックがあります。

【右コンソールボックス】

レバーを引きながら手動でスライドさせます。

幅が狭いので小物が逃げないので便利です。

・オーディオ

【コントロールパネル】

左から「AMG外部入力」、「FM」、「AM」、「チューニング」「ボリューム」、「チューニング」、「ワンタッチ交通情報」、「オートボリュームコントロール」、「ヘルメットイコライザー」

上段は「液晶モニター」、その左に「電源」

●AMG外部入力

外部入力端子ですので、音楽プレーヤーを接続可能。延長コードを使用すればナビ音声を出すことにも使えます。

音楽プレーヤーのボリュームを基準にボリュームの大小をするとになるので、普段イヤホンで聞いてるボリュームのまま接続すると、音量がかなり小さく、音楽プレーヤーとオーディオの両方の音量調整が必要になります。それがそこそこ面倒だったりはしますね。

●FM

FMラジオを聴くことができます。

お気に入りを3つ登録が可能。

●AM

AMラジオを聴くことができます。

お気に入りを3つ登録が可能

●チューニング

ラジオの周波数のチューニングボタンです。

左側は(−)、右側は(+)です。長く押しすればオートチューニングしてくれます。

走行中は手元スイッチで操作するので、使うとしても信号待ちのときくらいですね。

●ボリューム

ダイヤルを回して音量を上げ下げします。

30段階で音量調整が可能。

ただ、左ハンドルの手元スイッチで調整できるので使う機会はほっとんどないです。

●ワンタッチ交通情報

交通情報の周波数に切り替わります。(2局)

もう一度押せば解除され、以前の使用状態に戻ります。

こちらも手元スイッチで切り替えが可能なため使用機会がないです。

●オートボリュームコントロール

速度にあわせてボリュームが大きくしていく機能。

対応速度は時速100キロまでなので、それ以上の速度を出しても100キロ時より大きくはなりません。

オフ、Lo,Hiの切り替えが可能で、LoとHiでは音の大きくなる比率が変わります。

とはいってもフルフェイスではどのみち聞こえづらいです(汗)

停車中にちょうど良い音量にすれば、Hiでも走行中は聞こえづらい。

走行中にちょど良い音量にすれば、停車中はそこそこ音が大きいというのが現実ですね。

いや、なかなか賢いシステムだとは思っているのですが・・・。

ジェットヘル推奨かもしれませんね。

●ヘルメットイコライザー

ライダーのヘルメットに合わせて聞こえやすい音質に変えることができるシステム。

OFF、ジェットタイプ、フルフェイスの3つが選択可能になってます。

効果は少し感じることはできても、やはりフルフェイスでは聞こえづらいことに変わりはないです・・・。

【手元スイッチ】

左から「チューニング」、「ボリューム」、「交通情報」、その下が「ミュート」

走行時はハンドルから手を離さず操作が可能ですので、ほぼこちらをメインで操作することになります。

左フロントコンソールBOXに入っているジャックに音楽プレーヤーを差し込んで外部出力により音楽をかけることが可能です。

【アンテナ】

「何これ?」とよく聞かれるアンテナ。

FM/AMラジオ用アンテナであることを伝えるとけっこうウケます。

タンデム時は降りるときに「蹴ってしまった」とけっこう気にされる方は多いです。

ゴムなので安全ですし、壊れないようになっていますので蹴られても問題ないんですけどね。

掴む場所だと思い掴んでいたなんていう天然さんもいますがそれは笑い話です。

【スピーカー】

40wのスピーカーが左右に2ヶ所装着されてます。

指向性スピーカーですので周りに音が広がりにくいです。

といっても近くにいれば普通に聞こえちゃいますけどね。

音質は非常にクリアだと思います。

・スマートキー

カードキーを携帯することにより、キー操作をせずにメインスッチのON/OFF、ハンドルのロック/解除、コンソールボックス、シートの開閉が可能になるシステム。

受信可能な範囲はメインスイッチから半径約60〜70cmになります。

逆にエンジンオフから一定時間秒経つか、バイクから2.5m離れると自動で操作を受けつけなくなります。

メインスッチ操作は、一度ノブを軽く押し、ブルーのLEDが点灯している状態でノブを回します。

ワンタッチとまではいかないので、ちょっとわずらわしいですね。

シートの開錠はエンジンがかかっている状態であれば受付ません。

コンソールボックスは常時開錠可能です。

・バッテリーが上がったときにどうするか?

・シートの開閉にもカードキー認識が必要であるならバッテリーへのアクセスもできないのでは?

・スマートキーがトラブったら?

こういう心配はでてくると思います。

そういうときは右コンソールボックスを開ければ、メカニカルキーの差込口が現れますので安心してください。

ただしこちらのキーはコンソールBOXとシートの開錠のみのキーになります。

エンジン始動が可能になるわけではないですが、バッテリー上がりの場合はこれで対処は可能です。

受信機側(車体)の故障だった場合は、ID番号が必要となります。

ID番号はスマートカードキーの内部や、キーホルダーに付属しているタグに刻印された番号です。

誤り、誤字、脱字、質問、感想等があれば、

掲示板へお気軽にお書きください。

back