NON's Garage

正直600SSに乗る方々であれば、ご自分である程度メンテナンスできる方が大半だとは思いますので、あらためて解説するのというのもおこがましい気分ではあるのですが…、サービスマニュアルを持っていない人でも気軽にできればと思い作ってみました。

参考になれば光栄です。

●バッテリー交換

●フロントブレーキパッド交換

●クーラント交換

●プラグ交換

●エアクリーナーエレメント

●フロントホイールベアリグ交換

●番外編 ユーザー車検

6Rトップページ

バイクトップページ

・作業をはじめる前に

イグニッションキーはオフで作業してください。

ガソリンはタンクから抜き取ってください。

バッテリー端子を外すときは黒のマイナス端子から。

まずシート下にあるサイドカバー2枚を外します。

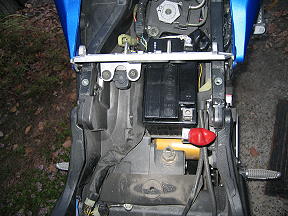

画像は既に右サイドカバーを外している状態。上にある矢印のボルト1ヶ所を外してサイドカバー後部の突起を抜きとってください。ゴムに差し込んであるだけですが、無理な力がかからないよう注意が必要です。

左も同じですが、左はボルト2本で止まっています。

後部は突起を差し込んであるだけというのも同じです。

これでサイドカバー左右2枚が外れました。

下にある矢印はタンクをフレームに固定しているボルトです。

これも左右1本ずつ外してください。

タンク前部にあるボルトを外します。

シートを外すボルトはここ。左右2箇所です。

これでタンクを持ち上げることが可能になります。

タンクを持ち上げます。

燃料ホースの途中にある赤の矢印のあるカプラのオレンジの爪の部分を黄色の矢印の方向にスライドさせてロックを解除。ホースを抜きます。

ガソリンがタンクに沢山残っていますとガソリンがドバーーっとこぼれるので、ガソリンが抜いてあるか、もう一度確認しておいてくださいね。

タンク下部やホースに残っているのは仕方ありませんので、ウエスなどですぐに吸い取れるようホースの下に敷いておくといいです。

タンクにはエア抜きホースも繋がっているので、クリップをペンチで挟み緩めてホースを抜きます。

最初からバッテリーがないのですが…それは気にせず作業を進めますね。。。

えぇ…実は組み付け時になって写真を撮りだしたものですから。。

タンクの根元にあるボルトを外します。

これでタンクがフリーになるのですが、まだ外さないでくださいね。

次に画像にはないのですが…バッテリーのマイナス端子(黒)を外します。

画像の中心右にあるカプラーを抜きタンクを外します。

タンクが外れたらバッテリー上にかぶさるアルミ板左右のボルトを外します。

ちなみに緑の矢印にあるカプラーは、本来ダミーカプラ-が刺してあり、それを抜くことによりフルパワー化が可能になります。

マレーシア125psの規制を解除するものです。

アルミ板の左右ボルトが外れると、アルミ板を持ち上げることが可能になりますので、それを持ち上げてください。

そしてバッテリーのプラス端子(赤)を外します。

バッテリーの端子が外れましたら、バッテリーを前にスライドさせながら抜き取ります。

ちょっと画像が反対向きでわかりづらくてすみません。上がシートカウル側になっている画像です。

バッテリーの向きを間違わないよう、新しく用意したバッテリーを装着します。

端子はプラス(赤)を先につなぎ、あとからマイナス(黒)を繋ぎます。

あとは、これまでの逆の順番でくみ上げ完成なのですが、タンクの燃料ホースとカプラ-を繋いだ時点で通電チェックはしておいてくださいね。

お疲れさまです。

質問、感想、誤り等があれば、

掲示板へお気軽にお書きください。

メニューに戻る

・作業をおこなう前に

ブレーキメンテナンスは作業のミスで大事故につながる可能性があります。そのことを十分に理解し、自己責任のうえで作業を行ってください。

とくにネジの締め込み等は入念に締め忘れがないかチェックするようにしてください。

自信のない方は経験者立会いのもと作業する、知識として留めておき、ショップに依頼するようにしてください。

では作業をはじめます。

まず新品のパッドを用意します。

写真では1セットですが、当然Wディスクですので2セット必要になります。

パッドは角をヤスリで削って丸くします。

パッドの角を削る理由は、鳴き防止とプレートに接着されているパッドがプレートから剥がれてしまわないようにするためです。

合計8枚。1ピストン1パッドはめんどくさいですね・・・

キャリパーを外す前にパッドピンを緩めます。

ここでは緩めるだけです。

フォークにがっちり固定された状態のままでないと力をかけにくいので、キャリパーを外してしまう前に緩めておくのです。

パッドピンは上下二箇所あります。

マウントボルト(フランジボルト)を外します。

キャリパーを外してしまうのはどちらか片方だけにして、片方の作業が終わってから残りの片方を作業します。

画像は普通のヘキサゴンレンチですが、締め付けトルクが大きいのでこの程度の工具だけでは緩みません。

自分はこのヘキサゴンレンチをモンキーで挟むという荒業を使ってますが、ナメてしまっては大事なのでしっかり力の入る工具を使ってくださいね。

ここも上下二箇所です。

画像を省略してますが、キャリパーがフォークから外れればパッドピンを抜いて、消耗したブレーキパッドとパッドスプリングを取り除きます。

パッドスプリングとはブレーキパッドを上から押さえている金属製の板です。

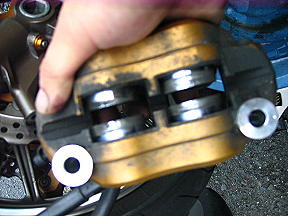

ブレーキレバーを何度も押してピストンを露出させます。

ピストンが落ちてしまわないよう、出しすぎには注意。

動きがスムーズで露出しやすいピストンと、動きが悪く露出しにくいピストンがあると思うのですが、そういう場合は露出しやすいピストンを指で押さえながらブレーキレバーを握るといいです。

ピストンが露出したところで、使い古しの歯ブラシなど、先端の細い柔らかいブラシでひたすら洗います。

パッドカスは金属が混ざっていて表面に突き刺さっているので、なかなか落ちません・・・

まだまだ汚いキャリパーですが、これでも30分くらいは洗ってます。

ホームセンターに行けば鉄粉を除去しやすい粘土のクリーナーなんてものも売ってますから、そういうのを使うのもいいかもしれません。

Holts ホルツ/ねんどクリーナー ボディ用

綺麗に洗えたところでピストン表面をシリコングリスでグリスアップ。

手でピストンを押し戻して、ブレーキレバーでまた露出させてを繰り返し、4つのピストン全てが均一に露出してくるようになるまで何度も揉み出しします。

面倒な作業ですがここを妥協しないことが重要!

何度も何度も繰り返してやることによりピストンの動きがスムーズになり、ブレーキタッチがかなり改善します。

パッドピンをグリスアップします。

うっすらグリスがついていればいいです。

ブレーキ鳴き防止のためパッドの裏のプレートもグリスアップです。

鳴き防止グリスという専用のグリスもありますが、なければシリコングリスでOKです。

グリスアップが終わりましたら組み付けです。

キャリーパーにパッドをセットしてパッドスプリング被せます。

パッドスプリングには向きがありますが、反対に組めないよう突起がありますので、確認しておいてくださいね。

パッドの穴とパッドスプリングの穴をあわせ、キャリパーにパッドピンを入れます。

このときパッドが斜めに入っていないか注意です。斜めに入っているとパッドスプリングがパッドを押さえつけてくれません。

キャリパーにピンを挿入してからパッドがずれてしまった場合は、パッドスプリングの隙間に精密ドライバーなど入れて、スプリングを持ち上げて正常な位置にセットしてください。

正常な位置の画像はないのですが、反対側のキャリパーを見れば一目瞭然です。

キャリパーをフォークに固定します。ネジ2つなので何も問題はないですね。

締め付けトルクだけは注意です。

キャリパーの固定ができましたら、パッドピンを締めこんでください。

固定されていると力が入れやすいので、最終チェックはここで必ずおこなってください。

で、これで片方終わりです。残りもう片方も同じ方法で。

左右両方のパッド交換が終わったあとには、マスターシリンダーにあるブレーキフルードのブリザータンクをチェックです。

パッドの厚みが増えたぶん、油面があがりますので、フルードを継ぎ足している場合などは正常範囲を超えてしまうことがあるからです。

そして最後にブレーキレバーの遊びを取るために、通常の重みに戻るまでブレーキレバーを何度も握ります。

作業は以上になりますが、ブレーキパッド交換後はパッドの慣らしが必要になります。

ジクーだったかメタリカだったかは・・・トラック2〜3周はハードブレーキを控えろといった説明だったはずですが、まぁほとんどの方が公道で慣らしをしますので、目安として100キロくらいはハードブレーキを控えた走行をして、ディスクとパッドの”当たり”を出してやればOKです。

100キロほど走行したらキャリパーのマウントボルトやパッドピンに緩みがないかチェック、キャリパーからオイル漏れがないかをチェックして完了です。

メニューに戻る

質問、感想、誤り等があれば、

掲示板へお気軽にお書きください。

6R、2回目の車検にしてユーザー車検にチャレンジすることにしました。

今回は京都南検査場へ車検へ車検を受けに行きましたので、そのときのレポートをしたいと思います。

っと、その前に、まずはインターネット予約です。

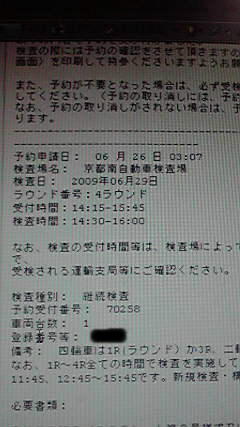

今回は京都南検査場ですので、自動車検査インターネット予約システムのサイトから「予約をする」→「継続検査の予約」→「近畿」→「京都南自動車検査場 」→車検を受ける日の2Rか4Rといった具合の手順で進めます。

二輪は2R(ラウンド)か4Rでの予約になるのですが、検査は自体は1〜4Rどの時間で受けてもいいらしいです。

ちなみに1週間前から予約することができます。

これで予約が完了し、仮予約のメールが届きます。

仮予約完了メールから記載されているURLをクリックし、本登録となります。

これが完了すると「本登録完了のお知らせ」というメールが届きます。

こんな感じですね。

予約受付番号は自動車検査票に記載する必要があります。

予約が済みましたら当日の準備に掛かかるのですが、お勧めしたいのは当日検査場で購入する必要のある書類一式(4枚)を事前に購入しておくことです。

自分は様式一式を知人から頂きました。ほんとにありがとうございます。

どんな書類があるのかというと…

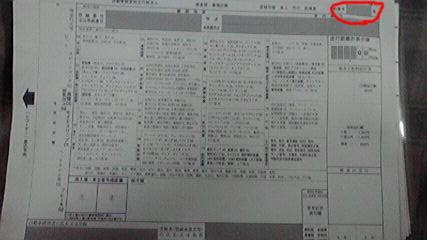

・自動車検査票

グレーの箇所のみ記入。登録番号(ナンバー)や形式番号の記入です。

右上に予約受付番号を記入してください。

ちなみに05年式6RはZX−636C、エンジンはZX−636CEですね。

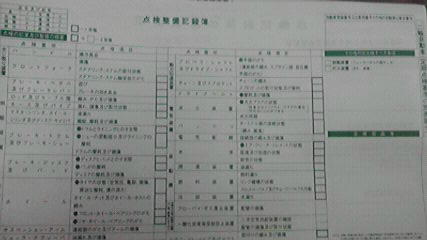

・点検整備記録簿

点検整備記録簿は点検をしながら記入していきましょう。

6Rにはドラムブレーキやシャフトドライブはありませんので注意。

記入方法はこの用紙に書かれています。

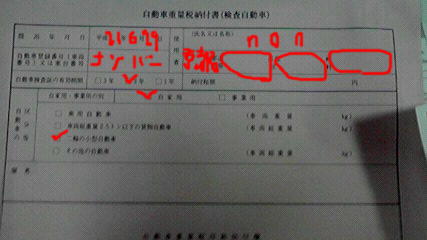

・自動車重量税納付書

バイクのナンバーや住所、氏名といったところ。

自家用・2年・二輪の小型自動車をチェック。

・申請書

ナンバーや車体番号など上半分はえんぴつで記入。

下にはボールペンで住所、名前、それと捺印

この4枚です。上記のように当日までに判る範囲で記入しておきましょう。

車検証があれば簡単に埋まりますよ。

そして当日必要になる書類は上記4枚に加えて

・自動車検査証 (車検証です。)

・自動車損害賠償責任保険証明書 (自賠責保険の証書です。)

・納税証明書 (車検を受ける年の5月に支払った領収書)

の3枚が必要になります。

ちなみに納税証明は検査場での再発行も可能です。

これで合計7枚の書類が揃いました。

そして書類のほかあると便利なもの

・シャーペン

・ボールペン

・A4サイズのクリアファイル

・ロービームか隠せるサイズのダンボール(南では出番なし。)

・ガムテープ(これも出番なし。)

これらを持参して検査場へ向かいます。

(京都南検査場での流れ)2016年追記あり

まずは印紙購入のため、検査場入り口から真っ直ぐ進み、正面一番奥にある別棟(プレハブみたいな小屋です)へ向かいます。

前日に書類を購入されていない方はここで書類を購入することになります。(4枚セットで60円)

※追記:書類を用意せずにときの車検を受けにきたときの手順

入って一番右側の窓口で「バイクのユーザー車検用の書類一式ください」と伝えると購入できます。

「お隣へどうぞ」といわれ、向かって左隣の窓口で検査手数料を払います。

書類は職員さんがそのまま窓口へ回してくれます。

本来ここで必要な書類は自動車検査票。あとは通常通りの流れ。

以前まで自賠責保険を加入していた一番西側の窓口はなくなり、入って正面の受付窓口(検査手数料を支払う窓口)で自賠責保険加入するように変わりました。

重量税、検査手数料を支払うため、必要事項の書かれた自動車重量税納付書・自動車検査票を渡すのですが、よくわからない方は書類一式渡されればいいと思います。

そしたら印紙を必要な箇所にペタペタと貼ってくれます。

重量税が払い終わると「すでに自賠責保険は入られましたか?」と聞かれますので、既に更新をされた方は「はい」でスルー、まだの方は「まだです」と告げ、隣の窓口で更新してもらいます。

自分はまだでしたので、となりの窓口で自賠責保険24ヶ月分支払いました。

※2016年追記:ここ数年で色々変わってきているので補足します。

自賠責に関してはここ数年聞かれませんので、手数料を払うときに「自賠責保険に加入したいのですが」と伝える必要があります。

この建物で行う作業はこれで終了となり、本棟へ移動します。

(本棟へ移動)

本館とは敷地内中央付近にある建物です。

ここの3番と書かれたユーザー車検窓口へ行きます。

とりあえず持っている様式全て渡してしまっていいです。

あとは記入漏れ等がないかチェックしてもらえます。

用紙のチェックが終わりますと手数料を支払い、その後「初めての方ですか?」と聞かれますので、素直に「はい」と答えましたら、窓口の方が順序を丁寧に教えてくれます。

自信がない方は、窓口の脇にユーザー車検用のビデオも用意されてますので、それを見てから検査に挑むといいと思います。

ちなみに京都南検査場は二輪用検査レーンはありません。

二輪は大型用の1番レーンへ行きます。

(検査レーンでの流れ)

1番レーンで待機中。

事前に窓口で受けた説明を前車の様子を見ながら振り返ります。

そして、前の車両がレーンへ入っていき、光軸検査あたりまでくると入り口にある信号が青になれるのでラインへ入っていきます。

ちなみに係員の声が良く聞こえるよう、ヘルメットは着用しないほうがいいです。

※2016年追記:ここ数年で色々変わってきているので補足します。

入り口の信号ではなく、係員の誘導があるまで待機するようになりました。(係員の誘導に従うとの看板が設置されています。)

係員に誘導されてからレーン直前で書類チェック、ナンバー、フレーム、エンジン番号のチェック、各種保安部品、灯火類、キャリパー、アスクルのゆるみ等の検査があり、レーンに誘導されフロントブレーキのテストになります。

書類は係員さんが持ったままです。

最初はフロントブレーキのテストです。

フロントタイヤをローラーに乗せ、ギアをニュートラルにして停止します。

「ローラーを下げます」

「まわします」

「ブレーキを握ってください」

「離してください」

支持に従うだけですね。

フロントブレーキ検査が終わると少し進んで、リアタイヤをローラーに乗せます。

これも係員さんが「前に進んでリアタイヤをローラーに乗せてください」とアナウンスしてくれます。

順序は先ほどと同じですね。係員の合図でリアブレーキを踏んで離すだけです。

6Rは後輪で速度を検知するので、本来ここでスピードメーターの検査となるのですが、京都南検査場は省略されます。速度は計りません。

※2016年追記:ここ数年で色々変わってきているので補足します。

速度検査をするようになってます。リアで速度を検出しているF4i、6Rはリアブレーキテストのあと、速度計の検査です。

メーターが40キロになったところでホーンを鳴らします。

ブレーキはこれで終了です。

そのまま前進して、次の光軸検査へ進んでいきましょう。

結果はわかりません。合格でも不合格でも次の検査になります。

光軸検査ラインまで進むと停止線があります。

その前にバイクを止めるといった具合になるのですが、どこで止まればいいかは、右斜め前に置いてあるモニターで確認できます。

ランプが前進からSTOPに変わる場所まで前進していくといった感じです。

行き過ぎたら後退のランプが点きます。

本来光軸検査はハイビームのみ検査するのですが、6Rは片側ロー、片側ハイの2灯式。

ロー側を隠せるようにダンボールとガムテープを持参したのですが、とくにこれといった指示はなく、ロー点灯のみで光軸検査が始まり…

※2016年追記:ここ数年で色々変わってきているので補足します。

数年前からハイビールで検査しています。

係員さんがロービームを隠してくれます。

2014年のCBRのときは光軸で落とされましたからちゃんと計っていると思いますよ(汗)

光軸に落ちた場合も先に進みます。

ここで一旦書類が全部返ってきます。

それが終わるとその場で

「ハイビームを点けてください。」

「左ウィンカーを出してください。」

「右ウィンカーを出してください。」

「ホーンを鳴らしてください。」

といった具合に灯火類の検査になりました。

ここはこれで終わりです。

※2016年追記:ここ数年で色々変わってきているので補足します。

上記は灯火類はレーンに入る前にします。

京都南検査場では機械での記入はありません。

なので、次の外観チェックへ進みます。

その途中4輪の下周りを検査するところがありますが、そこはそのまま無視して通過、係員の誘導に従い検査レーンの出口近くの隅っこまで行きます。

ここでバイクから降り、係員さんに全ての書類を渡します。

書類を見ながら係員さんがフレームナンバーなどをチェックしていきます。

※2016年追記:ここ数年で色々変わってきているので補足します。

上記はレーンに入り前にします。

その後は排気ガスのテスターをマフラーに挿入し、排気ガス検査。

プローブという細長い針金のようなものが左側においてあるのでエンジンをかけたままマフラーに挿入してしばらく待ちます。

”検査中”に切り替わるまで少しのラグがあるのでちょっと焦りつつも、検査中に切り替わったあとしばらくたつと”プローブを外す”と表示され、CO.HCの欄に○or×が表示されます。

不合格であっても、右の窓口の人に書類を渡し、合格なら判子を貰います。

判子をもらえればユーザー車検の受付したときの建物に行き、不合格なら調整をしてまたレーンに並びなおしという手順です。

次に車体チェック。ハンマーでキャリパーを叩いたり、ブレーキやクラッチを握ったり、走行距離をチェックされます。

自分はただただ見てるだけです…。排気ガス検査も係員さんがおこなってくれました。(自分はノーマルマフラー)

ほんとドッキドキです。。。

※2016年追記:ここ数年で色々変わってきているので補足します。

上記はレーンに入り前にします。排気ガス検査は自分でします。

外観検査が終わり何も問題がなければ

赤で囲ったところにはんこが貰えます。つまり合格です!

これで検査が終了し、本館へ戻ることになります。

で、本来これで判子がもらえるはずなのですが……

自分の6R…ナンバー灯が切れてました…。

なので再検査です…。

1回目で再検査を経験できるのは、ある意味でいい経験ではありますが…

その際「検査レーンに並ばず、横から入ってきて直接ここへ来てください。」と係員さん言われました。

(再検査)

本館正面のガレージの端(検査レーンの建物の横になります)に点検場がありますのです、作業を行う場合はそちらへ移動します。

そこでバルブを確認。フィラメントが見事に切れていました。

バルブは唐突に切れるものですから、誰にでもおこりうることです。

そして、自分は検査場の近くにあったバイク屋さんに駆け込みバルブを購入をしました。

ちなみにこのバイク屋さん、検査場の2件隣にありますが、検査用にと常時様々なバルブを在庫しているわけではありませんのでご理解ください。

自分の場合ナンバー灯の5Wのバルブがなく10Wの使い古しを分けてもらいましたし、「使い古しだしタダでいいよ」なんてあくまでも善意での対応をしてくださったのです。

ほんとうにありがとうございました。

(よくわからないので300円だけ置いていきましたが…)

さて、検査場に戻ります。

再検査なのでレーンへ直行。事前に言われていたとおり、最終の外観チェックのところまで直接いきました。

そして再検査であるナンバー灯の確認をしてもらい合格のはんこをもらいました。

合格をもらえば本館にもどり車検証とステッカーの発行です。

あらかじめ説明を受けていた入り口正面にある窓口に書類一式渡しますと車検証とステッカーが貰えます。

これで車検終了です。「ご苦労さまでした」と声をかけてくださるのですが、気分としては「おめでとうございます」ですね。

ほんとに全てがはじめてでしたので緊張しました。

いくら周りから「簡単 簡単」と励まされても、最初は緊張すると思いますよ。

でも、感想としては…

やはり簡単です。

書類を記入するのは面倒なだけで難しくありませんし、検査項目も少ないですからね。

車体も本来の外観から逸脱しておらず、前後ともブレーキが効き、ライトの光軸にズレがなく、キャリパー、ステップ、前後アクスルシャフト、スプロケなど加重の掛かる場所に緩みがなければOKなのです。

これだけのことで、バイク屋さんに支払う12ヶ月点検料、車検代行手数料の約3〜4万円を節約できてしまうのです。

ちなみに点検に自信のない方は12ヶ月点検だけバイク屋さんにお願いして点検整備記録簿を記入してもらえばいいと思います。

今回のユーザー車検にかかった金額は、重量税5,000円、自賠責保険24ヶ月13,400円、登録料400円、検査料1,300円、書類代60円でした。

合計で20,160円ですね。

最後に京都南検査場の感想

・窓口の対応が親切。(行政は高圧的で当たり前)

・かなり空いている。

・スピード検査はありません。(基本4輪レーンでおこなう場合はありません。)

・騒音検査もありませんでした。(ノーマルマフラーだから?)

・どの窓口にもおばちゃんしかいません!

(いや、大阪はどうのとか業者さんどうしのそういう会話をよく聞きますので参考程度にですw)

以上、平成21年6月29日のレポートでした。

質問、感想、誤り等があれば、

掲示板へお気軽にお書きください。

メニューに戻る